普段「唾液」について意識することはない方が多いと思います。しかし実は、唾液は「歯の健康」を守るために欠かせない存在です。唾液が十分に分泌されているお口の中では、虫歯や歯周病になりにくく、口臭も抑えられます。一方、唾液が減少すると、さまざまな口腔トラブルのリスクが高まります。

この記事では、歯を健康に保つために必要な唾液の重要な作用と、唾液を増やすための対策について詳しく解説します。

目次

唾液はお口の健康を守るために欠かせない存在

唾液の成分は、99%以上が水分です。残りの約0.05パーセントに部分にアミラーゼ(酵素)、IgA(免疫物質)、ラクトフェリン(抗菌物質)、リゾチーム・ラクトペルオキシターゼ(酵素・抗菌物質)、ムチン(タンパク質)など様々な効果をもたらす成分が配合されています。これらの成分と水分が総合的に働いて、私たちが健康な生活を送るために欠かせない役割を果たしています。

唾液の5つの重要な働き

① 再石灰化作用:歯を修復する自然の力

食事をすると、口の中は酸性に傾き、歯の表面(エナメル質)が溶けやすくなります。唾液にはカルシウムやリン酸が含まれており、歯の表面を再び硬くする「再石灰化」という働きをします。この再石灰化によって、毎日の食事によるダメージを修復し、虫歯を防いでいます。

② 自浄作用:口の中を洗い流す清掃係

唾液は、お口の中に残った食べかすや汚れ、細菌などを洗い流す「自浄作用」を持っています。この働きがあるおかげで、歯磨きが不十分でもある程度の清潔さを保てています。しかし、唾液が減ってしまうと、汚れが残りやすくなり、細菌が増殖し、虫歯や歯周病、さらには口臭の原因となってしまいます。

③ 抗菌作用:悪い菌を抑える防御機能

唾液にはリゾチームやラクトフェリンなどの抗菌成分が含まれており、虫歯菌や歯周病菌の増殖を抑えてくれます。これは、体の自然な防御システムの一部であり、薬に頼らずに病原菌からお口を守る重要な機能です。

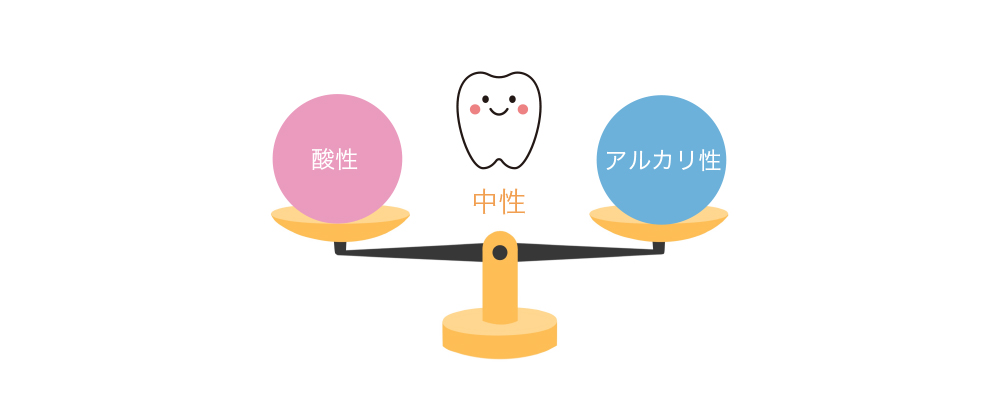

④ 緩衝作用:酸性に傾いた口腔内を中性に戻す

通常、私たちの口の中は中性に保たれていますが、食事をすると食べ物に含まれる糖分を栄養源に虫歯菌が酸を生成するため、口腔内は酸性に傾きます。唾液には、この酸性に傾いた口の中を中性に戻すはたらきがあります。梅干しやレモンなど酸っぱいものを食べると、唾液がたくさん出るのは、酸性になった口の中を中和しようとする唾液の緩衝作用によるものです。

⑤ 粘膜保護作用:お口の中を潤して守る

唾液は口腔内の粘膜を潤し、傷つきにくくします。また、話す、飲み込む、味わうといった基本的な口の働きをスムーズにする役割も果たしています。唾液が不足すると、口内炎ができやすくなったり、舌がヒリヒリするなどの不快な症状が現れます。

唾液が1日に分泌される量は約1.0~1.5

健康な成人は、1日あたり平均1.0~1.5L(大きなペットボトル1本くらい)の唾液を分泌しています。唾液の分泌量は1日の中で変動していて、食事時や会話時などには多くなりますが、睡眠中は減っています。唾液の分泌量が減ると唾液の働きが低下し、口内の細菌の繁殖などに繋がります。

唾液が減少するとどうなる?

唾液が減る状態を「ドライマウス(口腔乾燥症)」といいます。これは加齢やストレス、薬の副作用、口呼吸などが原因で起こります。ドライマウスになると、以下のようなリスクが高まります。

- 虫歯や歯周病になりやすくなる

- 口臭が強くなる

- 食事がしづらくなる

- 味覚が鈍くなる

- 会話がしにくくなる・・・など

放置しておくと、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が必要です。

唾液を増やすための対策

✔ よく噛んで食べる

一口につき30回を目安にしっかり噛むことで、唾液の分泌が促進されます。硬めの食材(ごぼう・れんこん・するめなど)を意識的に取り入れるのも効果的です。また、ガムを噛むことで唾液の分泌が促進されます。キシリトール100%配合で、砂糖不使用の製品を選びましょう。

✔ 咀嚼や口の運動・唾液腺マッサージを行う

よく噛んだり、口の周りを動かすことで唾液腺や口の筋肉に刺激が伝わって唾液が出やすくなります。唾液を分泌させやすくする唾液腺マッサージも1日2〜3回、リラックスタイムに取り入れてみましょう。

【唾液腺マッサージ】

- 耳下腺(じかせん):耳の前、頬骨の下あたりを指で軽く押さえるようにして、円を描くようにマッサージします。

- 顎下腺(がっかせん):顎の骨の内側、少しへこんだ部分を親指で優しく押さえます。耳の下から顎の下に向かって、数カ所を順番に押していきます。

- 舌下腺(ぜっかせん):顎の真下、舌の裏側あたりを親指で軽く押さえます。

✔ 水分をこまめにとる

唾液の材料は「水分」です。脱水を防ぐためにも、こまめな水分補給を心がけましょう。特に加齢とともに口の渇きを感じにくくなるため、意識して飲むことが大切です。

✔ ストレスを減らす

ストレスを感じると、自律神経のうち交感神経が活発になり、唾液の分泌が抑制されることがあります。適度な運動や趣味の時間を大切にして、心の健康を保ちましょう。

まとめ:唾液のチカラで大切な歯を守ろう

唾液は単なる「水分」ではなく、お口と全身の健康を守る重要な存在です。日々の生活習慣を少し見直すだけで、唾液の働きを活かし、虫歯や歯周病を予防することができます。

「最近お口が乾くな…」と感じたら、それは体からのサインかもしれません。

早めに対策をとって、大切な歯を健康に保ちましょう。

記事監修 Dr.堀内 啓史

堀内歯科医院

院長 堀内 啓史

岸和田のかかりつけ医、この町の歯医者さん堀内歯科

東岸和田駅から徒歩約7分

〒596-0825 岸和田市土生町6丁目10-8